Author Archive

【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 5.対向車同士の事故(センターオーバー))

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。

過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。

そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

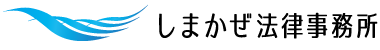

5.対向車同士の事故(センターオーバー)【150】

左側部分通行車:0 センターオーバー車:100

車両は,道路の左側部分(道路中央又は中央線から左の部分)を通行しなければならないし,また,原則として道路の左側に寄って通行しなければなりません。左側部分通行は,運転者にとって,信号表示に従うことと並ぶ最も基本的なルールであるから,左側部分通行の車とセンターオーバーした対向車両とが接触した場合には,原則としてセンターオーバーした車両の一方的過失によるものと考えられます。

一方通行路や道路左側部分の幅員が車両の通行のため十分でないとき,道路の損壊・道路工事等の障害のため道路左部分の通行ができないとき,左側部分の幅員が6m未満の道路において他社を追い越すとき,勾配の急な道路の曲りかど付近について道路標識等により通行方法が指定されている等,道路中央から右の部分にはみ出して通行することができる場合は,本基準の対象外です。

左側部分通行車の著しい過失の例としては,センターオーバーを発見した後,進路を左に変更し,あるいは遅滞なく制動すれば容易に衝突を回避することができたにもかかわらず,センターオーバー車が早晩自社線内に戻るであろうと軽信したため,あるいは,前方不注視のため,避譲措置をとることができなかった場合等があります。

また,上記の場合より,前方不注視の経過時間が長い場合は,左側部分通行車の重過失となります。

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。

特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。

また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」

名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。

賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。

【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 4.道路外出入車と直進車との事故)

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。

過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。

そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

4.道路外出入車と直進車との事故

道路外出入車とは,駐車場やガソリンスタンドへの出入り,荷物の搬出入等のために,道路から道路外に出たり,道路外から道路に進入したりする車をいいます。

一般に,道路から道路外に出るために右左折しようとする車は合図や減速等をするし,また,道路外から道路に進入しようとする車は徐行して道路上に出てくることから,他の車両においても,通常の注意義務を尽くしていれば,道路外出入車があることを認識することが可能です。したがって,基本の過失相殺率は,道路外出入車が減速,徐行等を履行していることを前提として,直進車に軽度の前方注視義務違反がある場合を想定しています。

ゼブラゾーンについては,その立入りについて禁止条項や罰則はなく,単に車両の走行を誘導するものにすぎませんが,車両の運転者等の意識としても,ゼブラゾーンにみだりに進入すべきではないと考えているのが一般的です。また,いわば抜け駆けのようにゼブラゾーンをあえて通行した車両の運転者には,交通秩序を乱すものとして,ある程度非難すべきものがあります。過失相殺率の基準としては,ゼブラゾーンを通行してくる車両の予測可能性など道路の具体的事情によって変わり得ますが,おおむねゼブラゾーンを進行した直進車側に10~20%不利に修正するのが相当です。

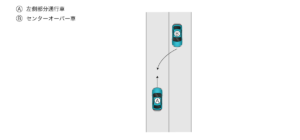

(1)道路外から道路に進入するために右折する場合【147】

直進車:20 路外車:80

既右折の修正要素は,直進車が左方車に当たる場合にのみ適用します。

路外車が道路外から道路に出るために右折を完了したとたんに左方から直進してきた直進車に追突された場合に修正します。路外車が右折を完了してしばらく直進した後に直進車に追突されたときは,その間隔が大きければ完全な追突となり,その中間の場合には,具体的事情に応じて,本基準による既右折修正をした場合の数値と追突事故の場合の数値との中間値をとって解決します。(1)道路外から道路に進入するために右折する場合

(2)道路外から道路に進入するため左折する場合【148】

直進車:20 路外車:80

路外車が道路に進入し掛っているところに右方から直進してきた直進車に衝突された場合を想定しています。路外車が左折を完了してしばらく直進した後に右方から直進してきた直進車に追突されたときは,その間隔が大きければ完全な追突となり,その中間の場合には,具体的事情に応じて,本基準による既右折修正をした場合の数値と追突事故の場合の数値との中間値をとって解決します。

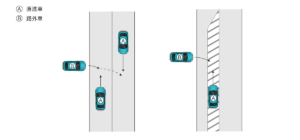

(3)道路外に出るため右折する場合【149】

直進車:10 路外車:90

道路外に出るために右折する右折車と対向直進してきた直進車との衝突事故に適用されます。右折車と同一方向に進行してきた追越直進車との衝突事故は本基準の対象外であり,【135】~【138】を準用し,交差点における事故でないからといって,右折車に不利に数値を修正することはしません。

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。

特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。

また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」

名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。

賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。

【コラム】:平成30年における交通死亡事故の特徴

警察庁は,平成30年における交通死亡事故の特徴を公表しました。

https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/jiko/H30sibou_tokucyo.pdf

平成30年における交通死亡事故の特徴として,①高齢ドライバーによる死亡事故の増加,②死亡者のおよそ半数が歩行中と自転車乗車中であったことが挙げられています。

①高齢ドライバーによる死亡事故の増加

交通事故死者数は減少傾向にありますが,特に75歳以上・80歳以上の高齢運転者による死亡事故件数が,75歳以上では前年に比べ42件増えて460件となり,そのうち80歳以上の事故が17件増えて252件となっています。

事故の原因は,ブレーキとアクセルを踏み間違えるなどの「操作不適」や,集中力や注意力が低下した状態で運転を行う「漫然運転」が多かったということです。

②死亡者のおよそ半数が歩行中と自転車乗車中

死亡者のおよそ半数が歩行中と自転車乗車中で,うち約7割が高齢者となっています。

高齢者の歩行中の事故では約6割が横断違反等の違反により発生しており,自転車乗車中の事故では約8割が安全確認義務違反等の違反により発生しています。

高齢者の死亡事故で損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。

高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方などさまざまな方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。

死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算出することが非常に重要となります。

なお,定年退職直後や生活保護を受給していた等の理由で事故当時は無職であっても,再就職の意欲と蓋然性があれば,死亡逸失利益を請求することができる場合もあります。

また,事故の目撃者がいない場合,どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

死亡事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。

また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」

名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。

賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。

【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 3.交差点におけるその他の態様の事故 (5)丁字路交差点における事故(2))

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。

過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。

そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

3.交差点におけるその他の態様の事故

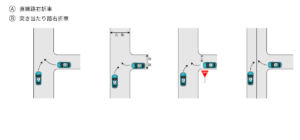

(5)丁字路交差点における事故(2)

イ 右折車同士の事故

【143】同幅員

直線路右折車:40 突き当たり路右折車:60

【144】一方が明らかに広い道路

広路直進車:30 峡路右左折車:70

【145】一方に一時停止の規制あり

直進車規制なし:25 右左折車規制あり:75

【146】一方が優先道路

優先直進車:20 劣後右左折車:80

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。

特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。

また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」

名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。

賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。

【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 3.交差点におけるその他の態様の事故 (5)丁字路交差点における事故(1))

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。

過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。

そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

3.交差点におけるその他の態様の事故

(5)丁字路交差点における事故(1)

ア 直線路直進車と突き当たり路右左折車との事故

通常の十字路交差点に入ろうとする右左折車は,交差道路を通行する車両等のみならず,反対方向から進行してきて右折する車両等にも注意しなければならないのに対し,突き当たり路から丁字路交差点に入ろうとする右左折車は交差する直線路を通行する車両等に注意するだけで足りるので,これらの車両等に対しては十字路交差点におけるよりも注意がしやすいといえます。他方,直線路を通行する直進車としても,突き当たり路から進入する車両等は徐行してくるであろうと期待するのが一般の運転慣行と考えられ,また,直線路の法が突き当たり路に比して交通量も多く,主要な道路であることが通例といえます。

【139】同幅員

直進車:30 右左折車:70

【140】一方が明らかに広い道路

広路直進車:20 峡路右左折車:80

【141】一方に一時停止の規制あり

直進車規制なし:15 右左折車規制あり:85

【142】一方が優先道路

優先直進車:10 劣後右左折車:90

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。

特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。

また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」

名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。

賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。

【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 3.交差点におけるその他の態様の事故 (4)右(左)折車と後続直進車との事故)

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。

過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。

そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

3.交差点におけるその他の態様の事故

(4)右(左)折車と後続直進車との事故

ア 右折車と追越直進車との事故(追越直進車が中央線ないし道路中央を越えている場合)

(ア)追越しが禁止される通常の交差点の場合【135】

追越直進車:90 右折車:10

道路交通法30条3号で,当該車両が優先道路を通行している場合を除き,交差点及びその手前30m以内の部分で追越しは禁止されています。したがって,追越しが禁止される通常の交差点においては,右折車にある程度の過失があっても,基本的には追越直進車が劣後となります。

(イ)追越しが禁止されていない交差点の場【136】

追越直進車:50 右折車:50

優先道路の場合は,交差点内でも追越しが許されます。

追越しが禁止されていない交差点において,追越しのために中央線ないし道路中央を越えた追越直進車と,合図はしたが,あらかじめ道路中央に寄らずに右折した右折車とが衝突した場合を想定しています。

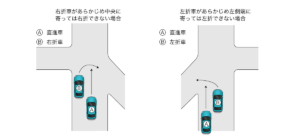

イ あらかじめ中央(左側端)に寄らない右(左)折車と後続直進車との事故(後続直進車が中央線ないし道路中央を越えていない場合)

右(左)折車が中央(左側端)に寄るのに支障のない場合【137】

追越直進車:20 右(左)折車:80

幅員が充分にあって,直進車と右(左)折車が横に並んで通行することができる道路において,先行する右(左)折車が,合図はしたが,あらかじめ道路中央(左側端)に寄らずに右(左)折しようとしたため,後続の直進車がこれに衝突したという事故態様を想定しています。

一方,幅員が充分になく,複数の車両が横に並んで通行する余地のない道路において,先行する右(左)折車に後続の直進車が衝突したという事故態様の場合には,右(左)折車の後方不確認の過失よりも後続直進車の車間距離不保持,前方不注視等の過失の法が大きいと考えられます。したがって,このような場合には,本基準を適用せず,追突事故の基準等を参考にして,別途,過失相殺率を決めます。

右(左)折車があらかじめ中央(左側端)に寄っては右(左)折できない場合【138】

追越直進車:40 右(左)折車:60

右(左)折して進入しようとする道路が狭いとか,右(左)折進路が鋭角をなしているとか,右(左)折車の車長が長い等の理由で,あらかじめ中央(左側端)に寄ったのでは右(左)折できない道路において,先行する右(左)折車が,合図はしたが,あらかじめ道路中央(左側端)に寄らずに右(左)折しようとしたため,後続の直進車がこれに衝突したという事故態様を想定しています。

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。

特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。

また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」

名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。

賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。

【コラム】:2018年交通事故死者数 愛知県16年連続で全国ワースト

警察庁によると,2018年の全国交通事故死者は3532人となり,警察庁が保有する昭和23年以降の統計で最少となった前年を更に下回りました。

愛知県内の死者数は189人となっており,2017年より11人少ないものの16年連続で全国ワーストとなり,非常に多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいらっしゃいます。

死者数を年齢層別にみると,65歳以上の高齢者は103人となり,54.5%を占めています。

高齢者が交通死亡事故の被害に遭われた場合,損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。

高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。

また,子ども,若者の死者数も前年に比べ増加していますが,子ども,若者の場合も,死亡逸失利益が問題となることが多いです。

死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。

当事者別にみると,自転車,原付,自動二輪車の事故による死者数が前年に比べ増加しています。

自転車,原付,自動二輪車による交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故につながりやすくなります。

自転車は自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方までたくさんの方が被害に遭われる可能性があります。

自転車が加害者になることもありますが,自動車やバイクのように自賠責保険が義務づけられておらず,また任意保険の加入もない場合,被害者は加害者に直接賠償金を請求することになります。

加害者から適正な賠償額を受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。

しまかぜ法律事務所は,高齢者や自転車による交通死亡事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」

名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。

賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。

【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 3.交差点におけるその他の態様の事故 (3)左折車と対向右折車との事故)

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。

過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。

そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

3.交差点におけるその他の態様の事故

(3)【134】左折車と対向右折車との事故

交差点において左折車と対向右折車の進路が交錯するのは,通常,左折車が減速して左折を始めたところ,右折車が左折車の進行を妨害する態様で交差点に進入してくる場合です。

車両は,交差点で右折する場合において,当該交差点において左折しようとする車両等の進行を妨害してはならないとされ,交差点において右折車は左折車より劣後する関係にあります。

左折車:30 右折車:70

左折車は,あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り,かつ,できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければならないので,左折車は第1車線に入るべきであり,第2車線に進入するときは右折車の進行が妨害されることになるため,左折方法違反として左折車に10%~20%の範囲で加算修正します。

一方,右折車の場合,法は,右折車は交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならないと規定するだけで,第1車線に進入することを違反とはしていませんが,片側2車線道路においては,左折車が第1車線に進入するとき,右折車は第2車線に進入するのが一般の運転慣行ともいえます。そこで,右折車が片側2車線の交差道路のうち第1車線に進入した場合には,左折車について10%減算修正します。

また,大型車については,大型車であることが事故発生の危険性を高くしたと考えられる態様の事故においては,大型車に5%程度の修正をするのが相当です。

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなる見通しです。

特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。

また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」

名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。

賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。

【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 3.交差点におけるその他の態様の事故 (2)右折車同士の事故)

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。

過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。

そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

3.交差点におけるその他の態様の事故

(2)右折車同士の事故

この態様の事故の場合は,双方の車両に徐行義務が課されていて,また実際の運転慣行としても,両者ともにある程度の減速をしていることが通常のため,双方車両について徐行又は右折車として通常の減速をしていることを前提としています。

右折方法違反の修正要素は,左方車については,徐行なし,合図なし,早回り右折等が問題となり,右方車については,徐行なし,合図なし,大回り右折等が問題となります。

【130】同幅員

同幅員の交差点とは,交差する道路の一方が優先道路及び明らかに広い道路(広路)以外の道路である交差点であって,このうち交差する一方に一時停止の規制がある交差点を除いたものです。

左方車:40 右方車:60

【131】一方が明らかに広い道路

明らかに広い道路(広路)とは,交差する道路の一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路をいい,明らかに広いとは,車両の運転者が交差点の入口においてその判断により道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいいます。

狭路車:70 広路車:30

【132】一方に一時停止の規制あり

規制あり:75 規制なし:25

【133】一方が優先道路

優先道路とは,道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいいます。

劣後車:80 優先車:20

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から15年連続全国ワーストとなっています。

特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,2018年上半期終了時点高齢者が6割を占めています。

死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。

また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」

名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。

賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。

【コラム】:年末年始の交通事故にご注意ください

名古屋市内では,交通死亡事故が多発しており,平成30年11月末時点において,交通事故による年間の死者数が49人となり,名古屋市交通安全計画で掲げた目標値35人未満を大幅に上回っているため,平成30年12月3日,名古屋市交通死亡事故多発非常事態宣言を発令しました。

http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/cmsfiles/contents/0000110/110105/hatsureibun.pdf

12月は1年のうちで最も交通事故が多く,平成29年12月の愛知県内の死亡者数は28人となっています。

12月に交通事故が多発する要因としては,降雪,路面の凍結によるスリップ事故の増加や,年末年始を利用した帰省や旅行にともなって交通量が増加することが挙げられます。

平成30年12月から「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」の規制標識が新設され,チェーン規制区間をスタッドレスタイヤで通行できなくなりました。事前に交通ルールを再度確認し,事故が発生しないよう注意することが大切です。

では,年末年始に交通事故の被害に遭われたら,どうすれば良いでしょうか。

交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。

しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。

ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。

お怪我をされた場合,年末年始は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じた方など,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。

この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。

しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。

また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。

いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」

名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。

賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。