Author Archive

【コラム】:年末年始の交通事故にお気を付け下さい

愛知県警察によると,令和元年12月24日現在,交通事故による死者数は152人となっており,昨年より30人少なくなっています。愛知県内では,例年,12月が交通死亡事故が最も多くなっていますので,年末に向けて,更なる安全運転が求められます。

https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/jikonippou/documents/koutsuushibouzikonippou011224.pdf

年末年始を利用して,帰省や旅行,スキーなどのレジャーを予定している方も多くいらっしゃると思います。

慣れない道路を走行する際に便利なのがカーナビですが,近年は,自動車に据え置きのカーナビだけでなく,スマートフォンのカーナビアプリを利用している方も多くいらっしゃいます。しかし,道が分からないと,カーナビの画面を注視する時間が長くなったり,スマートフォンのカーナビアプリを操作してしまうなど,「ながら運転」をしてしまい,交通事故が多く発生する可能性が高くなります。

令和元年12月1日から「ながら運転」が厳罰化され,運転中のスマートフォン・携帯電話の使用,カーナビの注視は,「携帯電話使用(保持)」となり,「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」,「違反点数3点」,「反則金1万8000円(普通車)」になります。また,事故等危険を生じさせた場合は,「携帯電話使用等(交通の危険を生じさせた場合)」となり,「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」,「違反点数6点」,「反則金適用なし」になります。

年末年始は交通量も多く,運転に慣れていないドライバーも多いことから,些細な操作ミスによって悲惨な交通事故につながりやすくなります。「ながら運転」は絶対にせず,いつも以上に安全運転を心がけ,年末年始の予定をお楽しみください。

では,もし年末年始に交通事故の被害に遭ったら,どうすれば良いでしょうか。

交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。

しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。

ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。

お怪我をされた場合,年末年始は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じた方など,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。

この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。

しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。

また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。

いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」

名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。

賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。

【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 6.対向車同士の事故)

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。

過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。

そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

6.対向車同士の事故

車両は,道路の左側部分(道路中央又は中央線から左の部分)を通行しなければならないし,また,原則として道路の左側に寄って通行しなければなりません。左側部分通行は,運転者にとって,信号表示に従うことと並ぶ最も基本的なルールであるから,左側部分通行の車両とセンターオーバーした対向車両とが接触した場合には,原則としてセンタオーバーした車両の一方的過失によるものと考えられます。ただ,余り幅員が広くなく中央線の表示もない道路では,左側部分通行の車両といえども,対向車の進路に対する相当の注意が要求されます。

また,一方通行路や,道路左側部分の幅員が車両の通行のため十分でないとき,道路の損壊・道路工事等の障害のため道路左側部分の通行ができないとき,左側部分の幅員が6m未満の道路において他車を追い越すとき,勾配の急な道路の曲がりかど付近について道路標識等により通行方法が指定されているとき等,道路中央から右の部分にはみ出して通行することが出来る場合は本基準の対象外です。

(1)単車センターオーバー・四輪車直進

【221】単車:100 四輪車:0

(2)単車直進・四輪車センターオーバー

【222】単車:0 四輪車:100

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。

愛知県警察によると,愛知県内の交通死亡者数は,100人に達し,うち65歳以上の高齢者は半数超を占めています。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。

また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」

名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。

賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。

【コラム】:「ながら運転」による死亡事故の相談例

令和元年12月1日,改正道路交通法が施行され,「ながら運転」が厳罰化されました。

「ながら運転」の交通事故の被害に遭った場合,過失割合を決める際に,著しい過失として加害者に10%加算修正されます。

具体的な相談例から,賠償額がどのようになるのか,ご紹介します。

※ 本相談例は弁護士の守秘義務の関係で当事者を特定できないように内容にフィクションを含んでいます。

しまかぜ法律事務所:「はい,しまかぜ法律事務所です。」

被害者ご遺族:「夫が交通事故に遭い亡くなったのですが・・・相談できますか。」

しまかぜ法律事務所:「お悔やみ申し上げます。具体的な事故の状況を教えていただけますか。」

被害者ご遺族:「信号機のない交差点で,夫の車と相手の車が出合い頭に衝突しました。相手側の道路が一時停止だったのですが,対向車線で一時停止をしていた目撃者は,加害者は一時停止をせず,スマホを見ながら交差点に進入してきたと言っているのですが,加害者は,一時停止をした,スマホも見ていないと言っているようです。」

しまかぜ法律事務所:「信号機のない交差点での自動車同士の事故の過失割合は,交差点進入時の速度が同程度として,非一時停止規制の自動車:一時停止規制の自動車=20:80になります。運転手がスマートフォンを見ていた場合,著しい過失として10%加算修正されますますので,非一時停止規制の自動車:一時停止規制の自動車=10:90になります。刑事記録を取り寄せて,加害者が一時停止をしていないこと,スマートフォンを見ていたことが記載されていれば,客観的な証拠となります。また,目撃者の車両にドライブレコーダー搭載されていれば取り寄せしますので,重要な証拠となります。」

被害者ご遺族:「ありがとうございます。お葬式の費用の支払いや,突然のことで今後の生活費も心配です。」

しまかぜ法律事務所:「ご主人の年齢と職業,お子様の人数を教えてもらえますか。賠償額の概算を計算してみます。」

被害者ご遺族:「27歳,会社員です。年収は400万円くらいです。子供は2人います。」

しまかぜ法律事務所:「ありがとうございます。交通事故により死亡した場合に請求できる賠償額は,①治療費,②葬儀関係費,③死亡慰謝料,④死亡逸失利益となります。①治療費は実際に支払った金額,②葬儀関係費は150万円程度,③死亡慰謝料は2800万円程度が支払われ,④死亡逸失利益は亡くなられた方の年収によって変わります。ご主人の場合,28歳という若さで亡くなられていますので,実際の年収ではなく賃金センサス・男性・大卒・全年齢の年収を基に算定します。平成29年の場合は660万6600円で,生活控除率は被扶養者2人以上で30%,就労可能年数40年のライプニッツ係数17.1591から算定すると,660万6600円×(1-0.3)×17.1591=7935万4317円となります。過失割合を考慮して概算にはなりますが,賠償額は全部で1億円程度になるかと思います。」

被害者ご遺族:「そんなにいただけるんですね。死亡事故の場合は3000万円と聞いていたので,子供の将来も心配でしたが,安心しました。」

しまかぜ法律事務所:「交通事故の賠償額には,自賠責基準,任意保険基準,弁護士基準があって,弁護士基準が一番高くなります。ただし,ご主人の場合は,過失がありますので,加害者のながら運転が認められれば1億1000円×90%=9900万円,認められなければ1億1000万円×80%=8800万円となります。賠償額が高額となりますので,過失割合が1割変わっても受け取れる金額が大きく変わってきます。」

被害者ご遺族:「そうなんですね。ありがとうございました。」

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」

名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。

賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。

【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 5.道路外出入車と直進車との事故)

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。

過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。

そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

5.道路外出入車と直進車との事故

道路外出入車とは,駐車場やガソリンスタンドへの出入り,荷物の搬出入等のために道路から道路外に出たり,道路外から道路に進入したりする車をいいます。

道路交通法25条の2で,横断や転回と並んで道路外の施設又は場所に出入りするための左折又は右折を交通の流れに逆らう運転操作として規制しています。他方,一般に,道路から道路外に出るために右左折しようとする車は合図や減速等をするし,また,道路外から道路に進入しようとする車は徐行して道路上に出てくることから,他の車両においても,通常の注意義務を尽くしていれば,道路外出入車があることを認識することが可能です。

したがって,本基準の基本の過失相殺率は,道路外出入車が減速,徐行等を履行していることを前提として,直進車に軽度の前方不注視義務違反がある場合を想定しています。

(1)路外車が道路に進入する場合

ア 単車道路直進・四輪車路外【218】

単車:10 四輪車:90

路外車が一方の車線を横切って他車線に進入した際に左方から直進してきた直進車と衝突した場合にのみ適用されます。直進車が右方から直進してきた場合には,出合い頭事故であるから,適用しません。

また,路外車が右折を完了してしばらく直進した後に左方から直進してきた直進車に追突されたときは,その間隔が大きければ完全な追突となり,その中間の場合には,具体的事情に応じて,本基準による既進入修正をした場合の数値と追突事故の場合の数値との中間値をとって解決します。

イ 単車路外・四輪車道路直進【219】

単車:70 四輪車:30

(2)四輪車が道路外に出るために右折する場合【220】

道路外に出るために右折する四輪車と対向直進してきた単車との衝突事故に適用され,単車において,道路外に出るために右折している四輪車のあることを見とおすことができるにもかかわらず,軽度の前方不注視があったために,衝突に至った場合を想定しています。

単車:10 四輪車:90

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。

愛知県警察によると,愛知県内の交通死亡者数は,100人に達し,うち65歳以上の高齢者は半数超を占めています。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。

また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」

名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。

賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。

【コラム】:令和元年12月1日から「ながら運転」が厳罰化

令和元年12月1日,改正道路交通法が施行され,「ながら運転」が厳罰化されます。

「ながら運転」とは,運転以外の行為をしながら運転をすることをいいますが,主に,スマートフォンや携帯電話による通話,メール送受信,画面注視や操作,ゲームなどの行為があてはまります。

厳罰化の背景として「ながら運転」が原因の交通事故が増加していることが挙げられますが,警察庁によると,平成30年中の携帯電話使用等に係る交通事故件数は,2790件で過去5年間で約1.4倍に増加しており,特に,カーナビ等を注視中の事故が多く発生しています。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html

罰則は,運転中のスマートフォン・携帯電話の使用,カーナビの注視は「携帯電話使用等(保持)」,それにより事故等危険を生じさせた場合は「携帯電話使用等(交通の危険を生じさせた場合)」と,それぞれに罰則が適用されます。

改正後の罰則等の内容は以下のとおりです。

・携帯電話使用等(保持)

罰則 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

違反点数 3点

反則金 1万8000円(普通車)

・携帯電話使用等(交通の危険を生じさせた場合)

罰則 1年以下の懲役または30万円以下の罰金

違反点数 6点

反則金 適用なし

ながら運転により事故など交通の危険を生じさせた場合,違反点数は6点となり,即免許停止処分となります。

運転中に,どうしてもスマートフォンなどの携帯電話などを使用しなければいけないときは,必ず安全な場所に停車してから使用する必要があります。

では,「ながら運転」の交通事故の被害に遭われた場合どうすれば良いでしょうか。

民事事件の観点からは,携帯電話等の無線通話装置を通話のため使用したり,画像を注視したりしながら運転することは,過失割合を決める際に,著しい過失として10%加算修正されます。

しまかぜ法律事務所では,現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。「ながら運転」が疑われる場合は,尋問において明らかにしていきます。

賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,「ながら運転」の事故でお困りの方は,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」

名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。

賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。

【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 4.渋滞中の車両間の事故)

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。

過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。

そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

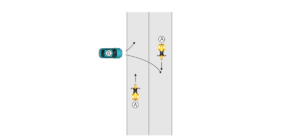

4.渋滞中の車両間の事故

信号機により交通整理の行われていない交差点において,交差する道路の一方の道路が渋滞しており,その交差道路を直進してきた四輪車又は交差道路へ右折しようとする四輪車が,渋滞車両の間隙を抜けようとしたときに,渋滞車両の左側と路端又は歩道との間を走行してきた単車と衝突した場合の事故です。

四輪車は,通常,渋滞車両が進路を譲ってくれるのを待ってその前方に出て行きますが,その際,右折ないし直進を急ぐ余り単車に対する注意を怠った過失があります。

一方,単車の方も,渋滞車両中に,その前方を空けて停止し進路を譲っている車両があり,そこから車両が進入してくるのを予想し得るのに,これを怠った過失があります。

双方見えにくい場合ですが,やはり直進車優先の原則は働くものと考えるのが相当です。

単車:30 四輪車:70

四輪車がそろそろと頭を出してきているのにその発見が遅れた場合,四輪車が一旦停止しているところへ単車が衝突してきた場合等は,単車の著しい前方不注視の修正要素が適用されます。

また,道路状況,交通事情によっては,単車に速度違反がない場合でも,相当な速度で走行していた場合には著しい過失ありとされることもあります。少なくとも,単車に時速15km以上の速度違反があれば著しい過失ありとして取り扱います。

交差点の場合には,直進する単車においても右折車,横断車があることは比較的予見が容易ですが,道路外の駐車場やガソリンスタンドへの立ち寄り等,交差点以外の場所においては,予見の程度が難しくなるため,減算修正されます。

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。

愛知県警察によると,愛知県内の交通死亡者数は,100人に達し,うち65歳以上の高齢者は半数超を占めています。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。

また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」

名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。

賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。

【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 3.交差点における左折車と直進車との事故(2)左折単車と直進四輪車との事故)

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。

過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。

そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

3.交差点における左折車と直進車との事故

(2)左折単車と直進四輪車との事故

ア 先行左折単車と直進四輪車【215】

単車:60 四輪車:40

交差点の手前30mの地点で,四輪車に先行している単車が左折の合図を出して左折を開始した場合を想定しています。

左折する単車の左側に一車線程度の余地がある場合であるから,本基準の態様の事故では,単車には大回り左折等の左折方法違反があるのが通常であり,単車と四輪車の優位性の差を考慮しても,60%程度の過失相殺はやむを得ません。

イ 追越左折単車と直進四輪車【216】

単車:80 四輪車:20

交差点の手前30m以内の地点で,単車が直進する四輪車をその右側から追い越し,又は追い抜いた上で左折した場合,あるいは,単車が直進する四輪車の右側をほぼ並進中に左折した場合を想定しています。

本基準の態様の事故では,単車には大回り左折等の左折方法違反があるのが通常であり,単車と四輪車の優位性の差を考慮しても,80%程度の過失相殺はやむを得ません。

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。

愛知県警察によると,愛知県内の交通死亡者数は,100人に達し,うち65歳以上の高齢者は半数超を占めています。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。

また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」

名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。

賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。

【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 3.交差点における左折車と直進車との事故(1)直進単車と左折四輪車との事故)

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。

過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。

そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

3.交差点における左折車と直進車との事故

交差点において左折しようとする車両は,交差点の手前30mの地点から合図を出した上,あらかじめできる限り道路の左側端に寄り,かつ,できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければなりませんが,四輪車が十分に道路の左側端に寄らず,あるいは,後方の確認が不十分な場合に,道路の左側に寄って走行してきた単車と接触する事故がみられます。

したがって,この態様の事故は,左折車の左寄り不十分や後方確認不十分の過失によるものといえますが,ここでは,直進車にも軽度の前方不注視による左折車の合図の見落とし等の過失があることを前提としています。

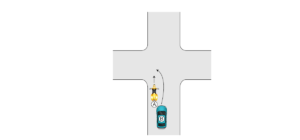

(1)直進単車と左折四輪車との事故

ア 直進単車と先行左折四輪車

【213】単車:20 四輪車:80

交差点の手前30mの地点で,単車に先行している四輪車が左折の合図を出して左折を開始した場合を想定しています。

交差点の手前30m以内は追越しが禁止され,横断歩道等の手前30m以内は追い抜きが禁止されているので,先行する四輪車がある場合には単車がその前に出ようとすることは許されませんが,四輪車に左寄り不十分等の過失があることや,直進車優先及び事実上左側車線は単車の走行車線といえることを考慮すれば,単車の過失は比較的小さく,基本の過失相殺率は20%程度にとどめるのが相当です。

著しい前方不注視とは,単車の運転者が頭を下げて前を全く見なかった場合や,横向きになって後部同乗者と話していた場合等,前方不注視の程度が著しい場合が考えられます。

イ 直進単車と追越左折四輪車

【214】単車:10 四輪車:90

交差点の手前30mの地点で,四輪車が直進する単車をその右側から追越し,又は追い抜いた上で左折した場合,あるいは,四輪車が直進する単車の右側をほぼ並進中に左折した場合を想定しています。

交差点の手前30m以内は追越しが禁止され,横断歩道等の手前30m以内は追い抜きが禁止されている上に,この場合には,後行あるいは並進する四輪車は,左側の直進する単車の存在及び自己がその進路妨害車になることを当然認識し得るので,その注意義務懈怠の程度は大きくなります。四輪車が中央線を越えて更に左折する場合や単車を追い抜きざまに左折した場合などには,単車の過失を問うことができない場合も考えられます。

信号待ちで,単車・四輪車ともに停止していた場合も,本基準に準じます。

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。

愛知県警察によると,愛知県内の交通死亡者数は,100人に達し,うち65歳以上の高齢者は半数超を占めています。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。

また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」

名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。

賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。

【コラム】:信号機のない横断歩道で止まらないクルマは8割以上

JAFによると,各都道府県2箇所ずつ,全国合計94箇所で信号機が設置されていない横断歩道を通過する車両を対象(9730台)に,「信号機のない横断歩道」における歩行者優先についての実態調査を行ったところ,歩行者が渡ろうとしている場面で一時停止した車は1660台(17.1%)という結果となりました。

前年の調査では一時停止率は8.6%となっており,前年比2倍となったものの,依然として横断歩道で止まらないクルマが8割以上あることがわかりました。

都道府県別でみると,一時停止率が最も高かった長野県にでは68.6%となっており,愛知県は28.8%となっています。

https://jaf.or.jp/common/safety-drive/library/survey-report/2019-crosswalk

道路交通法38条1項によると,横断歩道に接近する車は,当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道により道路を横断しようとする歩行者のないことが明らかな場合を除き,当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならず,また,当該横断歩道により横断し,又は横断しようとする歩行者がある場合は,当該横断歩道の直前で一時停止し,かつ,その通行を妨げないようにしなければなりません。

このように横断歩道を通過する車には,重い注意義務が課され,反面,歩行者は,横断歩道上では絶対的に近い保護を受けるので,信号機の設置されていない横断歩道上の事故については,原則として,歩行者の過失は0となります。

しかし,歩行者も横断する際には,左右の安全を確認するとともに,ドライバーに横断する意思表示をするなどして,事故に遭わないよう心がけることが大切です。

また,11月になり日没が早くなってきていますが,愛知県では,過去5年11月の歩行者の1時間あたりの死者数は,日没後1時間が昼の5倍となっています。

特に高齢者やお子様は,ドライバーから発見されやすいよう明るい服装を選んだり,反射板を活用されることをお勧めします。

https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/koutuujikobousipointr0111.pdf

では,横断歩道上で交通事故の被害に遭われた場合どうすれば良いでしょうか。

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な障害を負うことが多くなります。

このような場合,賠償額が高額となるため,適正な賠償額を加害者から受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。

また,加害者が,歩行者にも直前直後横断,佇立,後退などの事情があると,歩行者の過失を主張する場合があります。

しまかぜ法律事務所では,現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。

賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,横断歩道上の事故でお困りの方は,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」

名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。

賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。

【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(2)左方又は右方向から進入した場合(4))

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。

過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。

そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

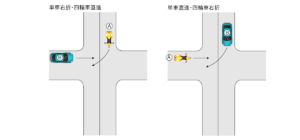

2.交差点における右折車と直進車との事故

(2)左方又は右方向から進入した場合

イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故

(エ)一方が優先道路である場合

優先道路とは,道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいいます。

a 右折車が非優先道路から優先道路に出る場合

(a)単車直進・四輪車右折【207】

単車:10 四輪車:90

(b)単車右折・四輪車直進【208】

単車:70 四輪車:30

b 右折車が優先道路から直進車の進入してきた非優先道路に入る場合

(a)単車右折・四輪車直進【209】

単車:20 四輪車:80

(b)単車直進・四輪車右折【210】

単車:60 四輪車:40

c 右折車が優先道路から直進車の向かう非優先道路に入る場合

(a)単車右折・四輪車直進【211】

単車:30 四輪車:70

(b)単車直進・四輪車右折【212】

単車:50 四輪車:50

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。

愛知県警察によると,愛知県内の交通死亡者数は,100人に達し,うち65歳以上の高齢者は半数超を占めています。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。

また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」

名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。

賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。