Author Archive

【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 1.交差点における直進車同士の出合い頭事故(1)信号機により交通整理の行われている交差点における事故)

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。

過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。

そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.交差点における直進車同士の出合い頭事故

(1)信号機により交通整理の行われている交差点における事故

信号機により交通整理の行われている交差点とは,信号機の信号により,交互に一方の交通を止め,他方を通す方式による交通規制が行われている交差点をいいます。

信号機が設置されていても,黄点滅信号や赤点滅信号が表示されているだけの交差点は,交通整理の行われていない交差点となります。

ア 単車青信号・四輪車赤信号【160】

単車:0 四輪車100

イ 単車赤信号・四輪車青信号【161】

単車:100 四輪車:0

信号に従っている車両であっても,前方左右に対する通常の安全確認をせず,又は信号違反車の発見後容易に回避措置をとることができたのに,これを怠った場合には,過失を認めてもよいとされます。

ウ 単車黄信号・四輪車赤信号【162】

単車:10 四輪車:90

エ 単車赤信号・四輪車黄信号 【163】

単車:70 四輪車:30

車両は,黄信号の場合には,原則として,停止位置を越えて進行してはなりません。信号無視という点では赤信号を無視した車両と同質ですが,行為の危険性の大小において赤信号車と黄信号車とでは顕著な差があるので,双方の過失を対比して基本の過失相殺率を決めています。

また,単車と四輪車の優位性の差のほか,単車には転倒の危険があり,信号が青信号から黄信号に変わっても急停車しにくいことも考慮しています。

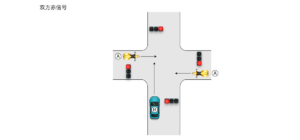

オ 双方赤信号 【164】

単車:40 四輪車:60

双方とも,対面信号が赤信号になっているのにこれを無視ないし見落とした場合には,いずれの過失も重大のため,余り修正要素を強く働かせるのは妥当ではありません。

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。

特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。

また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」

名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。

賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。

【コラム】:「名古屋走り」は危険運転です

連日,悲しい交通事故のニュースが数多く放送されています。

4月19日に発生した池袋の事故からわずか1ヶ月の間に,大津で園児2名が犠牲になった事故,西尾市で母親が犠牲になった事故,市原市で公園に車が突っ込んだ事故,新潟県で信号無視の車に小学生がひかれた事故,宮城県で小学生がひき逃げされた事故など,たくさんの交通事故が発生しています。

亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに,お怪我をされた方・ご家族・ご関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

交通事故のニュースと共に「松本走り」,「茨城ダッシュ」,「伊予の早曲がり」など,地域特有の危険運転が取り上げられていることが多くなっています。

話題になることで,その地域では許されていると勘違いをするドライバーもいるかもしれませんが,いずれも完全な道路交通法違反です。

例えば,当事務所のある名古屋では,「名古屋走り」と呼ばれる走り方があります。

「名古屋走り」の一例と,交通事故で過失割合を検討する際にどのように考慮されるのかについて説明させていただきます。

改めてご自身やご家族の運転を見直していただき,交通事故の加害者とならないよう,安全運転を心がけてください。

1.黄信号ではためらいなく進入し,赤信号になっても進入する

道路交通法7条において車両等は信号機の表示する信号等に従わなければならないとされ,道路交通法施行令2条で車両等は,黄信号の場合には原則として停止位置をこえて進行してはならないと定められています。

信号の規制は絶対的で,信号違反車と信号遵守車との事故では,信号違反車の一方的過失になります。

2.速度超過

道路交通法22条1項において,車両は道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を,その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならないと定められています。

過失割合の検討では,おおむね時速15km以上30km未満の速度違反は著しい過失として,おおむね時刻30km以上の速度違反は重過失として修正します。

3.ウィンカーを出さずに車線変更・転回,または直前にウィンカーを出す

道路交通法53条1項において車両の運転者は,左折し,右折し,転回し,徐行し,停止し,後退し,又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは,手,方向指示器又は灯火により合図をし,かつ,これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならないとされ,道路交通法施行令21条で合図を行う時期及び合図の方法が定められています。

右折・左折・転回の場合はその行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したとき,進路変更の場合はその行為をしようとする時の3秒前,徐行・停止・後退の場合はその行為をしようとするときとなっています。

過失割合の検討では,合図遅れや合図なしとして修正します。

4.早曲がり

右折をする際に,青信号に変わったら即座に急発進し対向車より早く交差点を抜けることです。

道路交通法37条1項において,車両等は,交差点で右折する場合において,当該交差点において直進し,又は左折しようとする車両等があるときは,当該車両等の進行妨害をしてはならないと定められています。

過失割合の検討では,直進車を優先としており,状況に応じて,直近右折,早回り右折,大回り右折の修正をします。

しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。

また,交通死亡事故の場合,刑事裁判への参加(被害者参加)も行っています。民事上の賠償請求を行うだけでなく,刑事裁判から事件の真相を知ることや被害感情を訴えることは,事件解決にあたって不可欠と考えるからです。刑事裁判に参加して,真相を知りたい方,被害感情を訴えたい方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」

名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。

賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。

【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 9.緊急自動車と四輪車との事故)

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。

過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。

そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

9.緊急自動車と四輪車との事故

(1)緊急自動車の通行方法に関する特殊性等

緊急自動車以外の車両は,交差点又はその付近において緊急自動車が接近してきたときは,交差点を避け,かつ,道路の左側に寄って一時停止しなければならず,交差点又はその付近以外の場所において緊急自動車が接近してきたときは,道路の左側に寄って進路を譲らなければなりません。

このように,緊急自動車の通行には,法令上優先的な地位が与えられています。したがって,緊急自動車と四輪車との事故が発生した場合は,進路を譲って停止していた四輪車に緊急自動車が衝突したときなど,もっぱら緊急自動車の側に過失があることが明白であるようなときを除き,四輪車の側に過失があることになります。

もっとも,緊急自動車に対しても,法令における全ての規制が免除されるわけではなく,交通整理の行われていない交差点において,交差道路が優先道路又は明らかに広い道路である場合に徐行する義務,交差点において他の車両等に注意し,できる限り安全な速度と方法で進行する義務は免除されないと解されています。また,緊急自動車が法令の規定により停止しなければならない場所で停止せずに進行する場合も,他の交通に注意して徐行する義務を負います。

(2)信号機により交通整理の行われている交差点における出合い頭事故【158】

四輪車・青信号で進入:80 緊急自動車赤信号で進入:20

見とおしがきかない交差点において,青信号で交差点に進入した四輪車と,交差道路から赤信号で徐行せずに交差点に進入した緊急自動車とが出合い頭に衝突した場合を想定しています。

なお,四輪車において,緊急自動車の接近を認識することが容易でなかったと客観的に認められるとき,例えば,事故の発生場所が見とおしがきかない交差点であるのに,緊急自動車が交差点に進入する直前までサイレンを吹鳴していなかったときなどは,本基準の対象外です。

(3)信号機により交通整理の行われていない交差点における出合い頭事故【159】

四輪車・優先道路進行:80 緊急自動車非優先道路進行:20

信号機による交通整理が行われておらず,見通しがきかない交差点において,優先道路を進行して交差点に進入した四輪車と,非優先道路から徐行せずに交差点に進入した緊急自動車とが出合い頭に衝突した場合を想定しています。緊急自動車の進行する道路が一時停止の指定場所であった場合も,本基準によります。

なお,四輪車において,緊急自動車の接近を認識することが容易でなかったと客観的に認められるとき,例えば,事故の発生場所が見とおしがきかない交差点であるのに,緊急自動車が交差点に進入する直前までサイレンを吹鳴していなかったときなどは,本基準の対象外です。

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。

特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。

また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」

名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。

賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。

【コラム】:大型連休中の交通事故にご注意ください

大型連休中は交通事故による死者数が増加する傾向にありますが,2019年は10連休となっており,更に多くの交通死亡事故が発生する可能性があります。

レジャー目的のドライバーによる死亡事故もありますが,業務・通勤目的のドライバーによる交通死亡事故も多く発生しています。他の運転者が必ずしも安全運転をするとは限りません。高速道路での運転が不慣れな人,免許を取得したばかりの人もいますので,すべてのドライバーが事故が発生しないよう注意が必要です。

愛知県警察によると,5月は車同乗中の死亡者数が年間最多となっています。また,その3割以上がシートベルト非着用です。同乗者について,シートベルトを着用しない場合の致死率は,着用した場合の4.6倍となっていますので,大切な同乗者が死亡する悲惨な交通事故を防ぐため,後部座席の同乗者を含めて全員のシートベルトの着用を確認してから出発するようにしましょう。

https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/koutsuuzikobousinopoint3105.pdf

では,大型連休中に交通事故の被害に遭われたら,どうすれば良いでしょうか。

交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。

しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。

ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。

お怪我をされた場合,大型連休中は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じた方など,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。

この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。

しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。

また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。

いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」

名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。

賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。

【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 8.駐停車車両に対する追突事故)

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。

過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。

そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

8.駐停車車両に対する追突事故【157】

道路交通法では,車両の駐停車禁止について定め,駐停車の方法について定めています。さらに,車両は,夜間,道路にあるときは,前照灯,車幅灯,尾灯その他の灯火をつけなければならない旨規定しています。

本基準の基本の過失相殺率は,駐停車車両が非常点滅灯等を灯火したり,三角反射板等を設置したりするなどして,駐停車車両の存在を警告する措置をとっていることを前提としています。

追突車:100 被追突車:0

故障その他の理由によりやむを得ず駐停車する場合には,道路の左側端に駐停車すべきであり,走行車線上で運転することができなくなった場合には,速やかに車両を走行車線以外の場所に移動させるべきです。しかし,故障の内容によっては,退避することが物理上又は事実上不可能なこともあるから,このような場合には退避しなかったことをもって被追突車を非難することはできません。

被追突車に駐停車についての帰責事由が存在する場合,あるいは,駐停車車両を放置している等の事情がある場合には,被追突車の著しい過失・重過失に当たります。

降雨,濃霧,夜間で街灯がなく暗い場所等の理由により視認が不良の場合,トンネル,カーブの途中,道路の曲がりかど,坂道等の駐停車禁止場所,被追突車が非常点滅灯を灯火せず,三角反射板の警告設置を怠っている場合は,追突車からは被追突車の発見が容易ではなく,修正要素となります。

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。

特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。

また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」

名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。

賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。

【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 7.転回車と直進車との事故)

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。

過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。

そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

7.転回車と直進車との事故

本基準でいう転回は,1回の操作で短時間内にこれを完了するUターンを指します。一般には,転回とは従来の進行方向とは逆の方向に進行する目的をもって行われる方向転換をいい,Uターンのみならずスイッチターンも含まれますが,スイッチターンは,従来の進行方向の路上において一旦停止し,付近の小路の出口等に後退した上,従来の進行方向とは逆方向に入るために右折するという複雑な動きを含むものであるから,事故の状況に応じて後退や道路外出入車の基準を参考にして個別に過失相殺率を検討するのが相当です。

車両は,歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは,転回してはならず,また,道路標識等により転回が禁止されている道路の部分においては転回してはならないとされていますが,転回の方法については,30m手前から合図をしなければならないとされるほか,特に規定はなく,また,交差点や道路外への出入りのための右左折の場合等と異なり,合図をした車両に対して他車がその進路変更を妨げてはならないとの趣旨の規程もありません。

「他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがある」とは,同一方向又は反対方向からの車両等がそのため一時停止し,徐行し,又はその進路を変えなければ引き続き進行することができなくなるような状態になることをいうものと解されていますが,これは,一般の進行妨害よりも更に厳格な要件と考えれるので,転回車はその転回を完了するまでは原則として直進車に対して劣後の立場にあるものと解されます。

(1)転回中の事故【155】

直進車:20 転回車:80

転回危険場所とは,見とおしがきかない道路,交通が特に頻繁な道路をいいます。

転回禁止場所とは,道路標識等により転回が禁止されている道路の部分をいいます。

(2)転回終了直後の事故【156】

直進車:30 転回車:70

転回車が転回を完了している場合とは,方向が転回する前と完全に逆を向いているか,あるいはそれに近い状態となっていることを要するため,衝突の形態から見ると追突になります。

直進車の速度違反,前方不注視が重なって追突したことが明らかな場合には,追突の事故態様と考えるべきで,本基準の対象外となります。

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。

特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。

また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」

名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。

賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。

【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 6.同一方向に進行する車両同士の事故(3))

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。

過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。

そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

6.同一方向に進行する車両同士の事故

(3)追突事故(被追突車に道路交通法24条違反がある場合)【154】

追突事故の場合,基本的には被追突車には過失がなく,追突車の前方不注視や車間距離不保持等の一方的過失によるものと考えられます。したがって,赤信号や一時停止の規制に従って停止した車両や渋滞等の理由で停止した車両に追突した場合,被追突車の基本の過失相殺率は0になります。

道路交通法24条は,危険を防止するためやむを得ない場合を除き急ブレーキをかけてはならないとしていることから,本基準は,被追突車が道路交通法24条に違反して理由のない急ブレーキをかけたために事故が発生した場合のみを対象にしています。

追突車:70 被追突車:30

被追突車に道路交通法24条違反に至らない程度のブレーキの不必要,不確実な操作等がある場合も,被追突車の過失を肯定してよい場合があると考えられますが,このような場合には,過失相殺率を20%程度にとどめるのが相当です。

また,被追突車が後続車に対するいやがらせ等のために故意に急ブレーキをかけた場合は,追突車の過失の有無について,慎重に検討する必要があります。

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。

特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。

また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」

名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。

賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。

【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 6.同一方向に進行する車両同士の事故(2))

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。

過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。

そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

6.同一方向に進行する車両同士の事故

(2)進路変更車と後続直進車との事故【153】

車両は,みだりにその進路を変更してはならず,また,車両は,進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させるおそれがあるときは,進路を変更してはならないとされています。

進路変更車と後続直進車との事故は,事故当時の道路状況や車線変更の原因,方法等によって過失相殺率が大幅に異なってきます。【153】は,あらかじめ前方にある車両が適法に進路変更を行ったが,後方から直進してきた他の車両の進路と重なり,両車両が接触したという通常の態様の事故を想定しています。隣の車線の前方を走行していた他の車両を追い抜いた直後に進路を変えて当該車両の進路前方に出たところ衝突した場合,進路変更の車線における前車との車間距離が十分ではなく,車線を変更した後,前車への追突を避けるためにあわてて車線変更したところ衝突した場合などは本基準の対象外です。

【153】が想定している態様の事故は,双方の速度に差のあることが前提となっています。すなわち,後続直進車の速度が進路変更車より高速であるか,進路変更時に進路変更車が減速するか,又は後続直進車が加速中であるかのいずれかです。このような進路変更は,通常,後続直進車の速度又は方向を急に変更させることとなるから,基本的には後続直進車に有利に考えるべきですが,後続直進車としても,進路変更車があらかじめ前方にいるのであるから,その合図等により,進路変更を察知して適宜,減速等の措置を講ずることにより衝突を回避することは,前車が進路変更と同時に急制動をかけたような場合でもない限り,一般にさほど困難ではありません。

したがって,【153】は,進路変更車が進路変更に当たって,道路交通法53条1項,2項,道路交通法施行令21条に定める合図を履行したこと,及び後続直進車に軽度の前方不注視があったことを前提としています。

後続直進車:30 進路変更車:70

進路変更を開始するか否かを判断するに当たって,後続直進車の速度違反があれば,適切な判断を期待できないことから,後続直進車の時速15km以上の速度違反は,修正要素となります。

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。

特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。

また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」

名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。

賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。

【コラム】:3月は交差点死亡事故の割合が高くなります

愛知県警察では,過去5年に愛知県において発生した交通死亡事故等を分析し,月ごとの交通事故防止のポイントを公表しています。

3月は,(1)交差点死亡事故の割合が最も高い,(2)働き盛りの世代が出勤途中に多数死亡という分析結果が出ており,愛知県警察では,結果に基づき交通違反の取締りを強化しています。

https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/koutsuuzikobousinopoint3103.pdf

(1)交差点死亡事故の割合が最も高い

3月は,交差点や交差点付近で交通死亡事故が発生する割合が年間で最も高くなっています。これらの死亡事故の原因を分析すると,車両側の多くは,横断歩行者妨害や信号無視などの法令違反が伴っています。

暖かくなり散歩やレジャー等で外に出る機会が増え,春休みになると子ども同士の歩行や自転車通行も多くなりますので,交差点を通過する車両は,歩行者保護を意識した運転を心がける必要があります。

このような交差点の交通事故で問題となりやすいのが過失割合です。

事故の目撃者がいない場合,どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

また,死亡事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。

(2)働き盛り世代が出勤途中に多数死亡

3月は,出勤途中に交通事故で死亡する方が多く,年齢層は30~40歳代の方が多くなっています。

死亡事故で問題となりやすいのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。

死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますが,30~40歳代の会社員の場合,就労可能年数が長いため,特に高額となります。一家の大黒柱であることも多く,ご家族の今後の生活のため,適正な算定方法で算出することが非常に重要となります。

しまかぜ法律事務所では,働き盛り世代の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」

名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。

賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。

【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 6.同一方向に進行する車両同士の事故)

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。

過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。

そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

6.同一方向に進行する車両同士の事故

(1)追越車と被追越車との事故

道路交通法2条1項21号の「追越し」とは,車両が他の車両等に追い付いた場合において,その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し,かつ,当該車両等の前方に出ることをいいます。「前方に出る」とは,後車が前車に追い付いた場合に,その進路を変えて前車の側方を通過して,その前車の進路上に出る場合はもとより,前車の進路上には出ないでそのまま直進する場合も含まれます。すなわち,2度目の進路変更を要求していません。

しかし,本基準でいう追越しとは,車両が他の車両に追い付いた場合において,その進路を変えて付いた車両の側方を通過した後に,更に進路を変更して当該車両の進路前方に出ることをいい,同項にいう追越しよりも制限的に捉えるものです。

追越しの方法については,道路交通法28条(合図については道路交通法53条)に規定されています。

被追越車については,追越車の追越完了まで加速してはならないとされるほか,道路中央との間に追越車が進行するのに十分な余地がない場合は,できる限り道路の左側端に寄って進路を譲らなければならないとされ,また,追越車の存在を認識することができ,かつ,その対向車等との関係において,自車がそのままの速度と方法で進行すれば,事故に至る危険があることを具体的に認識し得る場合には,安全運転義務の一環として,速度を減じて安全に追越車に追越しを完了させるべき注意義務があります。

ア 追越禁止場所における事故【151】

被追越車:10 追越車:90

追越禁止場所とは,道路標識等により追越禁止と指定された場所,道路の曲がりかど付近,上り坂の頂上付近,勾配の急な下り坂,トンネルのほか,交差点,踏切,横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前側端から前に30m以内の部分をいいます。

二重追越しの場合は,原則として追越車の過失によるものと考え,修正要素も考慮しません。

なお,被追越車が追越車の追越しを故意に妨害したために危険な状態を発生させ,その結果,事故に至った場合は本基準の対象外です。

イ 追越禁止場所でない場所における事故【152】

被追越車:20 追越車:80

追越危険場所とは,凸凹の多い道路,降雨等によってスリップしやすい道路,見とおしがきかない道路,狭隘な道路,歩行者の通行の多い道路,対向車等の通行頻繁な道路のことを指します。

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。

特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。

また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」

名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。

賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。